Тетерин Г.Н.

Две несовместимые идеологии представления, определения и понимания науки геодезии.

Аннотация. В статье рассматривается проблема понимания и определения геодезии, ее представление в образовательном процессе. В ней дается два подхода: методологический и «классический». Первый подход, несомненно, содержит и базируется на так называемой геометрической концепции и исторической базе. Второй подход не имеет доказательной базы, по существу, исключает вопросы геометрического развития геодезии и ее историю. Для этого подхода характерно отсутствие системности; в нем геодезия как целостная научная система знаний отсутствует, как и вопросы методологического развития.

Геометрическая концепция, разработанная в рамках теории развития геодезии (ТРГ) и методологической триады (предмет науки, метод, объект приложения), привела к четкому решению проблемы определения и понимания геодезии (ОПГ). В совокупности геометрическая концепция, ТРГ и методологическая триада стали достаточно полной основой и доказательной базой решения проблемы современного представления, определения и понимания геодезии. В рамках рассматриваемого методологического подхода в статье дается четыре варианта определения науки геодезии разного уровня обобщения. По существу, ОПГ этого направления несет в себе три важнейшие характеристики или, иначе, методологические основы сущности представления геодезии. Первой из них является предметная составляющая часть – геодезическая метрика. Вторая составляющая – технологическая (измерения, построения). Она отражает в себе особенности технологии геодезических работ. Наконец, третья составляющая – прикладная – геопространство, геоинформационное пространство.

Второй подход решения проблемы ОПГ, именуемый «классическим», «паспортным», используется в системе образования и науки со второй половины ХХ века. В нем суть науки геодезии представлена набором важнейших задач и методов, характеризующих развитие геодезии. Это направление ОПГ не имеет доказательной базы, исключает системный уровень представления науки геодезии и ее использование в прошлом, настоящем и будущем.

Рассматриваемые два направления представления науки геодезии выражают по существу две идеологии. Первая характеризует геодезию, как прошлого, так и настоящего – геодезию всего исторического времени, вторая характерна только для 2-й половины ХХ века и начала XXI века. В рамках второго направления приведено определение науки геодезии Бровара В. Б., с соответствующими комментариями автора. Первое направление представления, определения и понимания геодезии в наибольшей степени отвечает условиям и целям образовательного процесса, второе направление в наименьшей степени подходит в решении задачи представления науки геодезии как единого целого в системе образования, не решает проблему систематизации и упорядочения в системе геодезических знаний.

Ключевые слова: две идеологии, наука геодезии.

Сентябрь – время начала нового учебного года. В массе геодезических, землеустроительных, картографических, инженерно-технических вузов и колледжей, географических факультетов университетов студентов первых курсов будут знакомить с понятием геодезии. Как правило, будет излагаться его ошибочная интерпретация, путаные и непонятные определения и объяснения. В частности, такого рода, как приведено ниже в данной статье.

Вопрос понимания и определения геодезии остается до сих пор дискуссионным, хотя сама геодезия и вся отрасль вступила в четвертую историческую эпоху – геоинформационную. Геодезия, как одна из древнейших наук, до середины 20 столетия в печатной и справочной литературе повсеместно представлялась как система практических, геометрических знаний. Более того, часто именовалась как практическая геометрия [3, 4]. Перечень ее традиционных задач был связан с землеустройством, градостроительством, с проложением дорог, каналов и пр. Все это представлялось как практическое решение задачи по организации окружающего пространства. Со второй половины второго тысячелетия появились задачи по определению размеров Земли (градусные измерения). Это было вызвано необходимостью разработки общеземных систем координат, более точного выполнения картографических, инженерно-геодезических и других видов работ. Все это предопределило появление новой структуры в теории геодезии. Разработка теории фигуры Земли (Ньютон, Клеро) внесла новый аспект в понимание науки геодезии, а с ХХ века – в определение. Таким образом, исторический, геометрический подходы в определении и понимании геодезии (ОПГ) стали сменяться «геофизическим» [16]. В ОПГ в отечественной литературе (учебной и справочной) стали включать задачи, связанные с фигурой Земли, гравитационным полем и т. д. Бездоказательное и противоречивое ОПГ, введенное в обиход с середины ХХ в., присутствующее в геодезической литературе и что хуже – в образовании, ставшее своего рода «классическим», не отвечало ни истории геодезии, ни научному современному состоянию совокупных наук, связанных с геодезией, не вписывалось в современную картину мира науки. Продолжение сохранения представления ОПГ на уровне середины ХХ в. не украшает геодезическую отрасль и ее адептов. Этот новый подход, по существу, исключил отмеченные ранее исторические и геометрические аспекты развития геодезии. В результате новые определения геодезии стали противоречить на современном этапе существу геодезической науки как единого целого.

Дискуссионность, противоречивость официально принятых современных определений геодезии и их в какой-то мере несоответствие научному развитию геодезии второй половины ХХ века было отмечено впервые в ряде статей и книг автора, в том числе [5, 7, 8, 11, 12, 13, 15, 20]. За все прошедшие годы было опубликовано по этой проблеме значительное число статей и монографий автора. В различных публикациях, связанных с определением и пониманием геодезии (ОПГ), отзывов и замечаний на эту теорию и ОПГ не было за исключением двух: Юркиной М. И. и Бровара Б. В. [30, 31]. Первая появилась как рецензия на статью Тетерина Г. Н. «Что такое геодезия» [11], вторая – «Отсутствие геодезии при ее наличии» [20]. На эти рецензии были даны ответы в форме статей [16, 24]. Весте с тем на книги автора [1, 3] были опубликованы в журнале «Геодезия и картография» четыре положительные рецензии проф., д.т.н. Визгина А. А., проф., д.т.н. Гуляева Ю. П., проф., д.т.н. Юркиной М. И., проф., д.т.н. Уставича Г. А.

В рамках разработанной автором теории развития геодезии (ТРГ) было введено новое понимание науки геодезии [1, 3, 27]. В основу этой теории и определения был положен методологический подход с учетом исторического и геометрического понимания. С другой стороны, ОПГ, принятое в отрасли и в научных исследованиях, сначала в форме научных задач, в конце концов сложилось в ХXI веке в паспорт науки геодезии (ваковский вариант). Последнее является сводом направлений главных научных исследований по развитию геодезии. Так, начиная с Красовского Ф. Н., начали составляться планы развития геодезической (вузовской) науки.

Таким образом, в понимании, определениях и представлениях геодезии в основном сложилось 2 подхода: методологический и «паспортный». При этом первый подход, несомненно, базируется на так называемой геометрической концепции и исторической базе [6]. В тоже время второй подход не имеет доказательной базы, по существу, исключает вопросы геометрического развития геодезии и ее историю. Для этого подхода характерно отсутствие системности; в нем геодезия как целостная научная система знаний отсутствует, как и вопросы методологического развития. Пренебрежение к методологии науки геодезии находится на грани отрицания ее роли в геодезии.

Геометрический, исторический, методологический подходы к пониманию и определению геодезии. Сущность этих подходов логически и последовательно наблюдается в историческом процессе развития геодезии. На заре исторического развития человечества в глубокой древности сам процесс развития был связан с проблемой понимания геометрии пространства. Успехи и возможности развития людей, их складывающиеся общности, зависели от понимания пространственных отношений в ближайшем окружении, ойкумене. Возникала необходимость организации территории обитания, по крайней мере, в разбивке полей, жилой территории, аграрной деятельности. Сущность пространственных отношений определялась знанием и оценкой формы, размера, пространственного положения (ФРПП) окружающих объектов и явлений. По существу, оценка ФРПП для окружающего мира составляла основу организации пространства обитания людей. Рассматриваемые пространственные отношения, т. е. ФРПП, для удобства их использования в рамках теории развития геодезии, определялись как геодезическая метрика. Именно она являлась основой экономического и социального развития человечества, начиная с древнейшего времени. По крайней мере, в организации территорий, земельных угодий, городского и дорожного строительства и многого другого геодезическая метрика представляла собой важнейший элемент решения задач, возникавших в этих сферах деятельности.

На первом этапе ступеней технологического развития возникала необходимость решения двух главных задач (прямой и обратной):

- Нахождение количественной оценки геодезической метрики объектов хозяйственной деятельности – ФРПП земельных угодий, структуры поселений, городов, дорог и т. д.

- Выноса в натуру геодезической метрики проектируемых объектов (угодий, городов, дорог, каналов и т. д.).

Все это составляло основу организации окружающего пространства (геопространства) [26].

Для решения рассмотренных задач нужны были средства, нужен был метод. Этим методом, в процессе функционирования которого получали геодезическую метрику объектов и явлений, стали измерения. Такого рода измерения получили названия геометрия (землемерие) и геодезия (землеразделение). Это два древнейших термина в системе научных знаний древнего мира. Понятие геодезии впервые ввел в обиход Аристотель, объяснив его смысл и отличия от геометрии.

Таким образом, в трудах древних греков, по крайней мере, у Аристотеля, были введены предмет (ФРПП) формирующейся системы геодезических знаний, метод (измерения, геометрические построения) и объект приложения (земельное пространство). Тем самым именно эта триада (предмет, метод, объект) стала основой методологического понимания геодезии, как развивающихся практической и научной системы знаний.

В реализации решения отмеченных двух задач соответствующей сферы деятельности нужна была технология производства. Основу этой технологии на первом этапе развития составляли средства и совокупность теоретических и практических единиц измерения, а также особых приемов использования рассматриваемой технологии.

Как отмечено, метод геодезии по определению ФРПП объектов и явлений, состоял из измерений с использованием геометрических построений. Для их реализации необходимы были структурные единицы измерений. Получение такого рода единиц измерений было возможно с учетом заложенных в человека природой определенных способностей. Реализация этих способностей предопределила в качестве основной базовой опорной единицы в геометрических построениях прямую линию. При этом, законы окружающего пространства выделили два главных вида прямых линий – горизонталь и вертикаль. Пересечение этих линий делит пространство на четыре равные части – четыре прямых угла. Следует отметить, что прямой угол имеет особую значимость во многих отраслях человеческих знаний и в окружающей природе. Значимость прямого угла отмечена в книге «Феномен и проблемы геодезии» и в ряде других печатных изданий автора [2, 3, 4, 19]. В итоге прямая линия и прямой угол стали главными элементами в геометрических построениях по определению ФРПП (особенно в обратной задаче). В задаче по определению геодезической метрики, в том числе по определению расстояний по прямой линии, уже в глубокой древности в качестве единиц измерения по определению расстояний использовались такие единицы, как стадия, миля и т. д., а также расстояния, характеризуемые определенным отрезком времени (сутки и др.) или космическими, небесными явлениями (восход Солнца и др.).

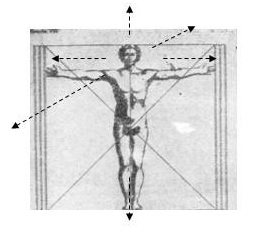

В процессе развития системы геодезических знаний по определению геодезической метрики создавались средства по измерению и геометрическим построениям в форме отмеченных единиц. На первом этапе развития, именуемом в ТРГ прямоугольно-антропным, человек использовал свои возможности, заложенные в него природой. Расстояния он мог измерять шагами. Чтобы строить прямые углы человек использовал прямоугольность своей фигуры. На рисунке прямоугольность представлена с помощью стрелок, а в разговорном языке эти шесть направлений, расположенные под прямым углом друг к другу, характеризовались словами: верх-вниз, прямо-обратно, лево-право. В работе [2] показано, как строились на местности прямые углы по фигуре человека. По результатам проведенных экспериментов (Синянская М. Л.) и с учетом логистического закона развития геодезии (закона технологического развития) точность построения прямого угла была примерно равна 3°.

В соответствии с ТРГ и логистическим законом развития (ЛЗРГ) в развитии геодезии выделено четыре исторических этапа, эпохи: антропный, геометрический, технический (топографо-геодезический), геоинформационный [17, 21, 23, 32]. На каждом из этих этапов сохранялось предметное существо геодезии (геодезическая метрика), метод (измерения и построения), объект приложения (геопространство). Особо показательной и интересной является первая ступень (антропная) технологического развития геодезии. В ней человек решал все возникавшие задачи геометрического обустройства своей ойкумены с помощью своих физических данных, заложенных в него природой, важнейшей из которых была «прямоугольность» его фигуры. В фигуре человека, по сути, заложена пространственная система координат. В определении ФРПП человек был самодостаточен [2]. Никаких других средств на первом этапе, кроме использования своих природных данных, не было. Поэтому первый этап именуется антропным.

В соответствии с ТРГ и логистическим законом развития (ЛЗРГ) в развитии геодезии выделено четыре исторических этапа, эпохи: антропный, геометрический, технический (топографо-геодезический), геоинформационный [17, 21, 23, 32]. На каждом из этих этапов сохранялось предметное существо геодезии (геодезическая метрика), метод (измерения и построения), объект приложения (геопространство). Особо показательной и интересной является первая ступень (антропная) технологического развития геодезии. В ней человек решал все возникавшие задачи геометрического обустройства своей ойкумены с помощью своих физических данных, заложенных в него природой, важнейшей из которых была «прямоугольность» его фигуры. В фигуре человека, по сути, заложена пространственная система координат. В определении ФРПП человек был самодостаточен [2]. Никаких других средств на первом этапе, кроме использования своих природных данных, не было. Поэтому первый этап именуется антропным.

На втором, геометрическом, этапе в технологии решения рассматриваемых двух задач стали использовать практические правила и выводы, формировавшейся науки геометрии – теорема Пифагора (египетский треугольник) и др. В процессе технологического развития на этом этапе, как и в последующих, сформировалась третья задача – моделирование результатов полученных знаний. Под моделированием в общем случае понимается составление графических, аналитических, цифровых и физических моделей геометрии окружающего пространства. Дальнейший прогресс развития системы геодезических знаний в методологическом плане совершенствовался при несомненном сохранении его понимания в формате методологической триады и геометрического существа решения основных трех задач науки геодезии. Методология является важнейшей научной системой, используемой для определения науки, ее структуры, механизмов, принципов, критериев и законов развития. Средством этого исследования является триада: предмет, метод, объект.

В завершение описания рассматриваемого подхода к определению и пониманию науки геодезии введен ряд ее определений. При этом, следует отметить, что такого рода определения многовариантны. Все зависит от уровня обобщения и от того, для кого предназначены такие определения: для неспециалистов, для студентов первого курса, для профессионалов, научных работников. Тем не менее, существо этих определений в методологическом, а также историческом плане должно сохраняться. Ниже даны варианты таких определений.

Предметом геодезии, с учетом исторического подхода и геометрической концепции, как отмечено выше, являются форма, размер, пространственное положение (ФРПП), именуемое также геодезической метрикой. Это предметное существо геодезии соответствует пониманию классической геометрии как науки о пространственных отношениях и форме. Геодезия в рамках этого понимания просуществовала более 2000 лет. Справедливость использования термина «геодезическая метрика» подтверждается и обосновывается объектом приложения, именуемым как геопространство, получившее распространение в последнее время.

Под геопространством понимается пространство жизнедеятельности, что соответствует определению этого понятия в словарях и энциклопедиях: «Географическое пространство…». Рассматриваемое пространство, как и положено, должно иметь свою метрику. В нашем случае это ФРПП или иначе – геодезическая метрика. Отсюда следует, что геодезия является наукой о геодезической метрике объектов и явлений геопространства (ОПГ-1).

Например, в древнее время таким геопространством являлась совокупность земельных угодий, объектов землепользования, для которых, важнейшей задачей было определение ФРПП, т. е. метрики, что и определяло древнюю систему знаний, определявшейся как землемерие (геометрия). Позже появились городские пространства, метрика которых определялась римскими специалистами: геодетами, громатиками, агрименсорами. В качестве основного метода в геометрии этого времени было измерение (т. е. определение) ФРПП, или геодезической метрики. Для измерения использовались так называемые структурные элементы (СЭ): точки, линии, поверхности. Объекты и явления геопространства представляются (моделируются) с помощью СЭ. В геометрии Евклида суть этих исходных геометрических объектов определялась с помощью соответствующих постулатов (аксиом).

Аналогично в ТРГ были введены пять групп аксиом, определяющих особенности СЭ, устанавливающих, по существу, правила и технологию геодезических измерений и закладывающих основы и требования к средствам измерения и их применения [9, 14]. При этом были введены, так называемые, принципы влияния (ПВ): принцип «вертикаль-горизонталь» (ПВГ) и два принципа – «4-х и 6-ти направлений» (П4Н и П6Н). Из последних вытекают прямоугольный и координатный принципы, составляющие важнейшую основу геодезических измерений на всех исторических этапах развития геодезии.

С учетом всего отмеченного суть геодезии можно выразить следующим образом. Геодезия есть наука по измерению, моделированию и контролю геодезической метрики объектов и явлений геопространства с помощью и использованием структурных элементов (ОПГ-2). В ОПГ-2 под контролем геодезической метрики понимается установление ее изменений в пространстве и времени.

В тоже время под моделированием геодезической метрики понимаем представление объектов и явлений геопространства в виде четырех моделей: графических, аналитических, цифровых и физических интерпретаций соответственно, в частности в виде картографии, совокупности теоретических построений (физической и теоретической геодезии), баз данных, инженерно-геодезических объектов. Совокупность этих четырех видов моделирования устанавливает уровень геометризации геопространства. Приведенное ОПГ-2 можно представить в другом варианте:

Геодезия – это наука по решению трех главных задач:

– определение геодезической метрики объектов и явлений геопространства путем измерений и геометрических построений;

– вынос геопространства объектов и явлений с заданной метрикой;

– геометрическое и физическое моделирование объектов и явлений с заданной метрикой (получение аналитических, графических, цифровых и физических моделей геопространства).

Учитывая приведенные пояснения к ОПГ-2 можно определить геодезию (ОПГ-3), как науку о геометрии окружающего геопространства или науку о геометризации этого пространства.

В системе введенных СЭ в форме пяти групп аксиом учтено важнейшее условие системы координат и соответствующего метода координатизации пространства [18, 29]. Поэтому можно заключить, что геодезия – это наука о геометризации и координатизации геопространства (ОПГ-4).

Структурные элементы – это основополагающие составляющие геопространства. Они определяют структуру геопространства, по существу – геометрию геопространства. Поэтому геодезия – это своего рода наука, занимающаяся установлением геометрии геопространства или геодезия – это наука о геометрии геопространства.

Если к трем СЭ, составляющим основу геопространства, добавить еще одну составляющую совокупности СЭ – идентификационную единицу информации, то такая совокупность 4-х СЭ составит так называемое геоинформационное пространство. Решение на этом пространстве трех рассмотренных в ОПГ-2 задач определяет современную геодезию метасистемного уровня. Такое понимание и определение геодезии, объектом приложения которой является геоинформационное пространство, отвечает современному пониманию научных и технологических проблем геодезии.

Рассмотренный подход основан на научно-методологической основе. Геометрическая концепция истории геодезии является в целом достаточно доказательной базой четырех представленных ОПГ, непротиворечивой и отвечающей современному представлению науки [6]. «Классическое» определение геодезии, введенное в оборот (ХХ в.) в геодезической науке и образовании, не имеет (и не имело) никакой доказательной основы и методологически не объясняло смысл геодезических задач, например прикладного характера.

Приведенные определения геодезии (ОПГ-1 – ОПГ-4) различаются разным уровнем обобщения и конкретизации. По существу, ОПГ несет в себе три важнейшие характеристики или, иначе, методологические основы сущности представления геодезии. Первой из них является предметная составляющая часть – геодезическая метрика. Вторая составляющая – технологическая (измерения, построения). Она отражает в себе особенности технологии геодезических работ. Наконец, третья составляющая – прикладная – геопространство, геоинформационное пространство. Используемое в ОПГ (ОПГ-4) понятие геометризации и координатизации системно отражает в себе и предметные, и технологические, и прикладные аспекты геодезии.

Наконец, развитие геодезии в рамках исторического времени характеризует динамику технологического и теоретического развития геодезии. В рамках ТРГ введен логистический закон развития геодезии. На основе этого закона определена периодизация всей истории геодезии. Установлены 4 парадигмы. Определены их исторические границы, в том числе их революционные и эволюционные составляющие [10, 25, 32].

В соответствии с ЛЗРГ определены три критерия развития геодезии. Это критерии предопределенности развития геодезии, точности и метрической организации геопространства. Все критерии имеют численные показатели (параметры) развития. При этом как сам ЛЗРГ, так и все критерии, дают достаточно полную интерпретацию исторического развития геодезии. Они же дают основу прогнозирования развития геодезии [28].

Разработанная ТРГ и изложенные выше предложения, связанные с пониманием и определением геодезии, а также ЛЗРГ являются фактором упорядочения и систематизации системы геодезических знаний.

«Паспортный» (ваковский) аспект понимания и определения геодезии. В отечественной геодезической литературе со второй половины ХХ века геометрический и исторический аспекты в понимании науки геодезии стали полностью исключаться. Последние упоминания и определения геодезии как практической геометрии встречается у Чеботарева А. С., Бика А. Н. и Бонч-Бруевича М. Д. Новый аспект определения и понимания геодезии стал связываться с научными задачами, сформулированными еще Красовским Ф. Н. в его учебниках по высшей геодезии. Ключевыми словами модернизированных определений стали фигура Земли, гравитационное поле, методы топографии и т. д. По существу во всех новых определениях, внесенных в учебники, справочники и научные труды, стали включать набор объектов приложения (фигура Земли и т. д.) и различных известных геодезических методов [11, 12, 13]. По существу, все ОПГ этого рода сводились к перечню главных направлений и задач в научно-геодезических исследованиях. Все это присутствовало в планах научных исследований в геодезических вузах и НИИ.

В конечном итоге такого рода система главных направлений развития стала оформляться в виде паспорта науки. В результате этот паспорт науки стал основанием, базой определения и понимания науки геодезии. Более того, паспорт науки геодезии стал критерием отнесения научных публикаций к науке геодезии. Соответствующие факты показывают, что ряд известных специалистов, работающих в области рецензирования поступающих в редакцию печатных органов статей, решают вопрос о возможности их публикации с учетом их соответствия паспорту науки. В частности, такие случаи при рецензировании встречаются в редакции «Известия вузов. Геодезия и аэрофотосъемка».

Если паспорт науки есть набор главных задач и направлений развития, то он изначально не может быть конечным, ограниченным, полным. В нем, по выбору членов какой-то комиссии, будут отсеяны второстепенные направления и задачи, тем не менее, относящиеся к геодезии. Поэтому постановка вопроса определения и понимания науки геодезии не может быть полностью связана и обоснована паспортом науки. Тем более, что в паспорте науки отсутствуют понятия методологии, истории и т. д. Сохранение «паспортного» аспекта в ОПГ, а также его статуса как критерия принадлежности научных работ к геодезии наносит определенный вред в целом науке геодезии. Паспорт науки, в том виде в каком он существует ныне, исключает исследования системного характера, не способствует систематизации знаний и их педагогической возможности в восприятии и понимании студентами науки геодезии.

В качестве одного из вариантов современного определения науки геодезии приведем ее определение, данное Броваром В. Б. в статье [22].

«Геодезия – древняя естественная наука о Земле, находящаяся на стыке астрономии, математики, гравиметрии, картографии, геофизики, геодинамики, космонавтики, баллистики, навигации и других областей знания; отличающаяся от других наук о Земле тем, что ее область изучения распространяется на определение во времени количественных геометрических характеристик поверхности Земли в принятой системе координат, с целью предоставления результатов измерений многим отраслям человеческой деятельности, в том числе для отображения их различных характеристик в графическом виде на планах и картах, в визуальном виде на мониторах, в цифровом виде на различных носителях; содержащая упорядоченную структуру научных знаний и их практических реализаций».

Данное определение геодезии [22] неприемлемо по следующим причинам:

– определение «громоздко» и студент первого курса едва ли сможет его понять и запомнить;

– в определении приводится значительный перечень наук. Этот перечень приемлем, когда речь идет о популяризации геодезии. Сам перечень наук, в котором не указана их предметная связь с геодезией, по сути, ничем не ограничен и может привести к ошибочным представлениям и пониманию геодезии. Этот вариант аналогичный тому, когда геодезию хотят охарактеризовать списком задач, которые она решает, не указывая их предметной общности;

– в приводимом определении Бровара В. Б. используется, вероятно, в качестве предмета науки, совершенно неопределенное понятие «количественные геометрические характеристики». Такого рода характеристик может быть очень много и потому требуется их уточнение;

– в определении нет места вопросам прикладной геодезии, связанной с решением сложных инженерных и др. прикладных задач;

– из рассматриваемого определения ОПГ следует, что геодезия начинается только с середины ХХ века. Все, что было ранее в геодезии не подходит данному определению. Геодезии более 10 тысяч лет, на протяжении которых она решала геометрически задачи, связанные с формой, размером, пространственным положением (ФРПП, геодезическая метрика) объектов и явлений окружающего пространства. Объект приложения (фигура Земли) появился только в середине 2-го тысячелетия;

– любое определение науки на методологической основе должно содержать и четко выделять предмет науки, метод и объект приложения (методологическая триада).

Бровар В. Б. [22] ошибочно связывает начало использования «физической концепции» в геодезии с уровнем. Уровень характеризует ориентацию систем измерений и построений по горизонтали и по вертикали. Ориентация такого рода решалась уже в глубокой древности (до появления уровня), поскольку понятия «горизонтальность» и «вертикальность» необходимо было учитывать людям еще в древнее время при возведении сложных сооружений, построении пирамид, при пробивке туннелей. Эта задача была решена уже в 3-м тысячелетии до н. э. и в более позднее время, когда появились первые геодезические устройства: ватерпас, землемерный крест, хоробата и им подобные. Перефразируя известные летописные выражения «Откуда есть пошла геодезия» и известную песню «С чего начинается…» некоторые исследователи, как отмечено выше, относят начало развития геодезии и связывают ее с изобретением уровня, зрительной трубы, а представители «геофизического» направления – с фигурой Земли.

В приведенном ОПГ Бровара В. Б., геодезия характеризуется как «древняя естественная наука о Земле». Отметим, что термины геодезия, геометрия в переводе с греческого означают соответственно «землеразделение» и «землеизмерение». В этих терминах, их первая составная часть означает не планету Земля, а землю, используемую в земледелии, землеустройстве. Одновременно в этих фундаментальных терминах их вторая составляющая означает назначение этих систем, т. е. деление земли и измерение земли. Ничего «планетного», астрономического, космического в этих терминах нет. Более того, до середины 2-го тысячелетия геодезия и геометрия использовались в земледелии, землеустройстве и применялись при городском и дорожном строительстве и реализации проектов, связанных с этими и другими сферами занятости.

Земля как планета вплоть до 2-го тысячелетия считалась объектом приложения астрономии (Гиппарх) и географии. Эратосфен («отец географии») определил размеры этого объекта геометрически, но при этом рассматривал его как объект географии. С середины 1-го тысячелетия до н. э. Земля по форме считалась шаром, вплоть до Ньютона. Земля как планета стала объектом геодезии, начиная с французских градусных измерений. Результаты градусных измерений Пикара позволили Ньютону в 1687 г. опубликовать его труд «Математические начала натуральной философии», в котором излагалась теория тяготения, основы гравитации. С этого времени в задаче определения ФРПП Земли стало возможным использование физического метода. На основании теории тяготения Ньютон определил полярное сжатие Земли, впервые использовав определение ФРПП физически.

Целью градусных измерений в последующем стало определение формы, размера и пространственного положения (в том числе ориентации Земли). Земля, в ее общем и частном понимании, являлась предметом геодезии всего исторического времени применительно к различным направлениям сфер деятельности людей. Фигура Земли стала важнейшей проблемой в геодезии по существу с XIX в., поскольку была связана с формированием референцных систем координат, единиц измерения (метр), использовании в навигации и т. д.

Поскольку вышеотмеченная статья Бровара В. Б. [22] является, в некотором роде, продолжением ранее опубликованных статей-рецензий Бровара В. Б. и Юркиной М. И. [30, 31], то достаточно полным ответом на их замечания являются статьи «Геометрическое» и «геофизическое» в геодезии» и «К вопросу «о некоторых понятиях геодезии» [6, 24].

В заключении можно отметить следующее. Геометрическая концепция и геометрический подход составляют основу всего развития геодезии, ее непрерывной исторической преемственности. Предметные основы, выраженные в ОПГ-ФРПП и характеризуемые предметом, методом и объектом приложения, отвечают всем этапам и эпохам развития геодезии.

Теория развития геодезии, опирающаяся на геометрический подход, геометрическую концепцию и общую научную методологию, является важным элементом упорядочения всей геодезической науки. Во все времена геометризация и координатизация пространства, осуществлявшиеся геодезией, являлись основой его организации. Это подтверждает, с одной стороны, значимость геодезии для цивилизации, а с другой стороны – неубывающую в ней потребность.

Подчеркну, что в любом ОПГ должны быть четко определены и разграничены (структурно) предмет, метод и объект приложения. Возможными аспектами ОПГ (любого ОПГ) является его «историческая» составляющая, т. е. факт «всевременной» сущности, факт «всевременного» использования. В этом историческом представлении геодезия, как древнейшая из наук, имеет свое ДНК, которое одновременно подтверждает историческую сущность геодезии, ее значимость, а с другой стороны – несомненное продолжение науки и в наше время. ОПГ-геофизическое исторически отражает всего-навсего прошедшее столетие и составляет элемент новой парадигмы, но в этом ОПГ четко не сформулирован ни предмет, ни метод, ни объект науки.

Рассматриваемые два направления ОПГ в науке геодезии представляют по существу две идеологии, первая характеризует геодезию как прошлого, так и настоящего – геодезию всего исторического времени, вторая характерна только для 2-й половины ХХ века и начала XXI века.

Список литературы

- Тетерин, Г. Н. Теория развития и метасистемное понимание геодезии. Новосибирск: Сибпринт, 2006. — 162 с.

- Тетерин, Г. Н. Феномен и проблемы геодезии: / Г.Н. Тетерин – Новосибирск: СГГА, 2009. – 95 с.

- Тетерин, Г. Н. История геодезии (до XX в.) / Г.Н. Тетерин // Новосибирск: ООО «Альянс-Регион». — 2016. — 302 с.

- Тетерин, Г. Н. История геодезии, картографии и землеустройства в России с древнейших времен и до наших дней (XI-XXI вв.) // Новосибирск: ООО «Альянс-Регион». — 2018. — 346 с.

- Тетерин, Г. Н. Что угрожает самостоятельности и целостности геодезии? / Г.Н. Тетерин // Геодезия и картография, 2000, №10. – С. 56-58.

- Тетерин, Г. Н. Концепция развития геодезии / Г.Н. Тетерин // Известия вузов. Геодезия и аэрофотосъемка, 2002. – № 4. – С. 51–60.

- Тетерин, Г. Н. Эволюция в представлениях геодезии и их аномалии / Г.Н. Тетерин // «Изв. Вузов. Геодезия и аэрофотосъемка», 2003, №1. – С. 22-29.

- Тетерин, Г. Н. Геодезия как метасистема, проблема целостности / Г.Н. Тетерин // Известия вузов. Геодезия и аэрофотосъемка, 2004. – № 5. – С. 158–167.

- Тетерин, Г. Н. Аксиоматическая основа и структурные элементы в геометризации и координатизации пространства в геодезии / Г.Н. Тетерин // Геодезия и картография, 2004. – № 8. – С. 17–20.

- Тетерин, Г. Н. Логистический закон развития геодезии / Г.Н. Тетерин // Изв. вузов. Геод. и аэрофот., 2008. – № 3. – С. 46-56.

- Тетерин, Г. Н. Что такое геодезия? / Г.Н. Тетерин // Изыскательский вестник. 2009. — №1. — с. 37–41.

- Тетерин, Г. Н. Геодезия — это метод, или «наука о фигуре Земли», или нечто большее? / Г.Н. Тетерин //Изыскательский вестник, 2009. – №2. – С. 5-11.

- Тетерин, Г. Н. Проблемы системной целостности и предметности в современной геодезии / Г.Н. Тетерин //Изыскательский вестник, 2010. – №1. – С. 41-49.

- Тетерин, Г. Н. Теоретические и методологические основы современной геодезии / Г.Н. Тетерин // Геодезия и картография, 2011, №1. — С. 55-59.

- Тетерин, Г. Н. Опасное «заболевание» геодезии / Г.Н. Тетерин // Геодезия и картография, 2011, №9. — С. 56-57.

- Тетерин, Г. Н. «Геометрическое» и «Геофизическое» в геодезии / Г.Н. Тетерин // Вестник СГГА, 2011, №1. — С. 26-33.

- Тетерин, Г. Н. Четыре парадигмы и законы развития в геодезии / Г.Н. Тетерин // Изв. вузов. Геод. и аэрофот., 2012. – № 4. – С. 30-34.

- Тетерин, Г. Н. О координатизации — термине и определении / Г.Н. Тетерин // Вестник СГГА, 2012, №4. — С. 32-41.

- Синянская, М. Л. Прямоугольность как геометрический фактор развития геодезии / М.Л. Синянская // Вестник СГГА. – 2013. – № 1. – С. 11–15.

- Тетерин, Г. Н. Отсутствие геодезии при ее наличии/ Г.Н. Тетерин // Геодезия и картография, 2014, №5. — С. 56-60.

- Тетерин, Г. Н. Закон пространственно-временной предопределенности и датировка исторических событий и эпох / Г.Н. Тетерин, М.Л. Синянская // Известия вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2015. – № 1 . – С. 38-42.

- Бровар, Б. В. О некоторых понятиях геодезии / Б. В. Бровар, В. П. Горобец // Геодезия и картография. — 2015. — № 2. С. 61-64.

- Тетерин, Г. Н. Константы и параметры развития геодезии / Г.Н. Тетерин, М.Л. Синянская // Геодезия и картография. — 2015. — № 6. — С. 58-62.

- Тетерин, Г. Н. К вопросу «о некоторых понятиях геодезии» / Г.Н. Тетерин // Геодезия и картография. — 2015. — № 8. — С. 55-59.

- Тетерин, Г. Н., Синянская, М. Л. Критерии системного развития геодезии на основе ЛЗРГ, закона предопределенности, закона цикличности. Прогноз до конца XXI века. / Г.Н. Тетерин, М.Л. Синянская //, 2016 г., http://istgeodez.com/

- Тетерин, Г. Н. Геопространство, геодезическая метрика, геодезия / Г.Н. Тетерин, 2017 г., http://istgeodez.com/

- Тетерин, Г. Н., Синянская М. Л. Теория развития геодезии – теоретические и методологические основы, язык, терминология. / Г.Н. Тетерин, М.Л. Синянская, 2018 г., http://istgeodez.com/

- Тетерин, Г. Н. Теория цикличности технологического развития геодезии, прогнозы, 2020 г., http://istgeodez.com/

- Телеганов, Н. А. Метод и системы координат в геодезии / Н.А. Телеганов, Г.Н. Тетерин // Новосибирск: СГГА, 2008. — 143 с.

- Юркина, М. И. Куда стремится геодезия? // Геодезия и картография – 2011. – № 1. – С. 59–61.

- Бровар, Б. В., Юркина, М. И. Об эволюции содержания главных задач геодезии и гравиметрии // Изыскательский вестник. – 2011. – № 1 (11). – С. 39-51.

- Синянская, М. Л. Разработка научно-методических основ технологического развития геодезии (автореферат), 2019 г., https://sgugit.ru/science-and-innovations/dissertation-councils/dissertations/sinensky-maria/